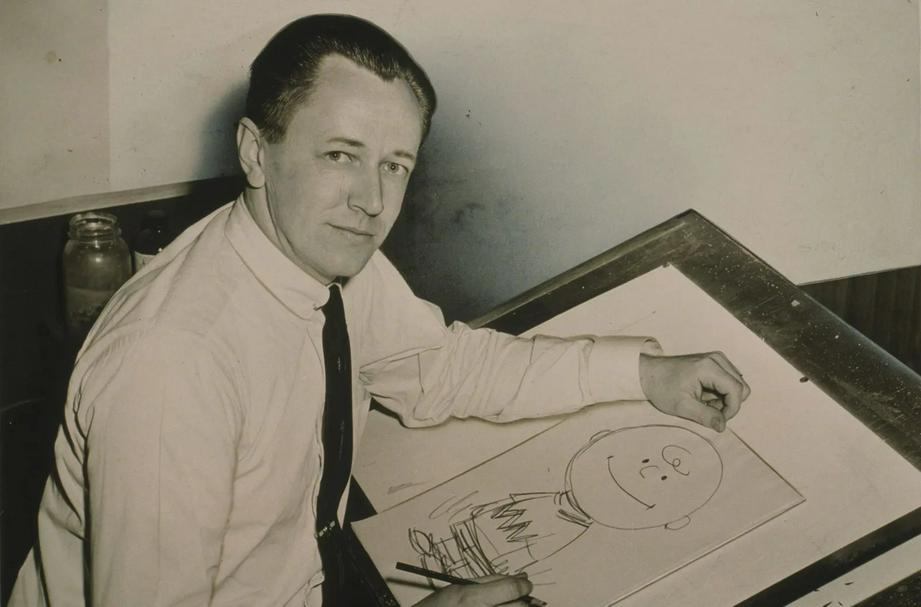

美国连环漫画《花生》(Peanuts)连载了75周年(1957-2000)。漫画中的一个角色,史努比,已经成为一个流行文化的象征,而它的创作者查尔斯·舒尔茨(Charles M. Schulz,1922-2000)与福音派信仰有着一段绕有意思的关系。

在美国,自从美国长老会的牧师罗伯特·肖特(Robert L. Short)在1965年出版了经典著作《花生福音》(The Gospel according to Peanuts)以来,到该类型的最新一本,即斯蒂芬·林德(Stephen Lind)的《查理·布朗的信仰:探索查尔斯·舒尔茨的精神生活和作品》(The Charlie Brown Religion: Exploring the Spiritual Life and Work of Charles Schulz,2015),世人一直对舒尔茨的基督教信仰对他的故事产生的微妙影响有兴趣。

尽管史努比和查理·布朗这两个角色与猫王(埃尔维斯·普雷斯利,Elvis Presley)或玛丽莲·梦露(Marilyn Monroe)那样具有典型的美国特色,但他们早已在世界上变得家喻户晓。鲜为人知的是,圣经、祷告、上帝的本质和末世等主题在这部漫画中同样具有影响力。这里,我们探索这一议题的方式并非为主题导向,而是遵从叙事,追忆舒尔茨的一生。在漫画已经出版的17800篇中,约560篇论及宗教、属灵或神学元素,且它们都与作者的人生经历相关联。

属灵信仰

1965年,《花生》的首部电视节目《圣诞节的真正意义》(True meaning of Christmas)取得成功,莱纳斯(指“莱纳斯·潘贝鲁特”,Linus van Pelt,常身披毛毯,爱吮吸拇指,通晓圣经,谈话常援引经句)在剧中诵读了圣经经典版本英王钦定本中《路加福音》的经文。但这仅仅还只是基督教贯穿舒尔茨作品的重要证据之一。舒尔茨虽然成长于路德宗家庭,但在第二次世界大战后于印第安纳州安德森市的上帝教会(Church of God in Anderson,Indiana)经历了福音派皈依,该教会为一间遵从圣洁传统的教会。

这位“史努比”和“查理·布朗”的创作者成为神学评论的一位狂热读者。他圣经的边边角角写满了手写笔记。后来,他成为一位卫理公会信徒,在中部地区和加利福尼亚州的主日学校教书。他甚至还带领过一支旧约研究团体。

1980年代末,舒尔茨经历了一场信仰危机,在之后自称是“世俗人文主义者”。如漫画所展现的,他是一位复杂人,但根据遗孀的说法,“他有着深沉的思想,富有灵性”,从未停止过对于上帝的思考。

舒尔茨一直都是一个很孤僻的人。自母亲去世后,他开始参加当地上帝教会青年组的活动,而且是一周三次,一次是礼拜,两次是查经。他反复读圣经好多遍,总是试图精确理解所读经文的意思。因此,他投身于圣经教学数十年。

但是,根据遗孀的说法,“他在主日学校教课的时候,从不告诉人什么该相信。上帝对于他来说非常之重要,但这种重要性是以一种非常深沉、非常神秘的方式”。

“复杂”

每个认识舒尔茨的人都记得他是一个“难以知晓和理解”的人。即使是那些自称是他朋友的人也会说,“他不愿意与人走得太近”。其他人会说,“他自认是个单纯的人,却充满神秘感和复杂化”。除了“害羞、谦卑”之外,最常用来形容他的词便是“复杂”。如此之内敛的人,却在他的漫画作品中注入了大量人生经历,更是接受过无数采访,在其中详实又坦诚地谈论了很多话题,着实不令人不感到惊讶。

作品对于他而言是极富个人化的,以至于所有的稿件都由他亲手完成,从不假手于人。如果他更擅长社交的话,恐怖是无法创造出饱经磨难却从不言败的查理·布朗、脾气暴躁又说话刻薄的露西(指“露西·潘贝鲁特”,Linus van Pelt)、爱幻想并善于反思的莱纳斯、固执的施洛德(Schroeder)和悠然自得的史努比的。

史努比,这只大名鼎鼎的狗,是舒尔茨以他童年时喂养的狗“斯派克”(Spike)为原型创作的,但这位作者从未透露过查理·布朗和露西的原型是谁。他创作的所有角色或许都是他自身的一种投射,他曾经说过,这些角色只是源自自身性格,并非由观察他人而来。

距今一个多世纪前,舒尔茨出生于美国中西部腹地(明尼阿波利斯),是一位来自圣保罗市(明尼苏达州)的理发师和一位温柔慈爱的家庭主妇的独子。他常常说自己唯一的志向是像父亲那样受人尊敬,但每次受邀讲述人生经历的时候,他从不从童年时说起,而是从母亲去世时开始。他皈依基督教也不是什么偶然,母亲去世后,生前所在教会,也就是安德森市(印第安纳州)的上帝教会的牧师邀请舒尔茨帮助准备她的追思会。牧师在与父亲谈过后,邀请他去到教会,之后的四到五年,这间教会逐渐成为舒尔茨生命中的核心位置。

玫瑰花蕾

1941年,奥逊·威尔斯(Orson Welles)指导的影片《公民凯恩》(Citizen Kane)在圣保罗电影院上映。舒尔茨对这部电影历史上最杰出作品之一(全球影评人几乎每年都将其评为最佳电影,直至被希区柯克的《迷魂记》取代)很是着迷,甚至成为一种真正的执念。他收看过《公民凯恩》约四十多遍。从电影中那位行事低调但权力滔天的独生子身上,舒尔茨发现他有很多经历与自己相类似,如被赶出雪中小屋、由银行家抚养长大,最终在孤堡仙那度(Xanadu)过着隐居生活。

《公民凯恩》中“玫瑰花蕾”一词的谜团,也是本文探索舒尔茨神秘信仰的一大关键。我认为揭示“玫瑰花蕾”的秘密并不算剧透,虽然这个名字对于人物原型、美国出版界大亨威廉·赫斯特(William Randolph Hearst)具有性暗示。“玫瑰花蕾”这个名字是凯恩为自己童年时的雪橇所起的名字,向我们展示了一个与舒尔茨相似的人物,“他实现了一切渴望,但又失去了一切”。如同凯恩,舒尔茨终其一生都是孤独的,渴望去世的母亲给予的关爱和理解。

他从未提到过夺走母亲生命的癌症类型。家族里有很多人以为是大肠癌,但其实是子宫癌。母亲自1938年起就饱受病痛折磨。每当帕斯基(Sparky,舒尔茨的小名)放学回家的时候,总会看到母亲德娜·舒尔茨(Dena Schulz)卧床不起。家中无人提到母亲的病情,仅有父亲和姨妈知情。直到病情发展到第四阶段,也就是最终阶段时,他们才决定告知帕斯基实情,但帕斯基在同月接到入伍征召令。第二年,他从斯内林堡军营请假回家,终日留守到母亲的病床前。

在返回军营之前,他告诉母亲自己即将离去。母亲回复道,“是的,我想我们该说再见了”。母亲注视着他,说“再见了,帕斯基,我们可能不会再见面了”。直到自己去世,他始终无法对那一刻释怀。这成为他一生中最大的悲剧。

母亲从未看过舒尔茨的作品。终其一生,舒尔茨一直在寻求母爱,但正如他笔下的角色一样,他总觉得自己只会遭遇到冷漠和拒绝。这不仅令他显得冷漠、疏远、难以捉摸,更显得麻木、嘲讽和轻蔑。直至入伍从军,他只有两个晚上离开母亲的经历,还是18岁时参加高尔夫巡回赛的时候。

舒尔茨没有交过女友。他仅与家族朋友的女儿有过约会。他不喜欢旅行,还讨厌看到海。他从不入住酒店,也不去餐馆。他会退到安静的地方进行作画。他活过了战争,却无法再见到母亲。

枷锁

在这世上,我们所有人都背负着情感创伤、失去爱人和无法弥补的缺憾。它们是束缚我们、阻碍我们享受生活的“枷锁”。无论你生命中有着何种“枷锁”,无法摆脱的习惯、罪、挫折感或过往错误,圣经在开篇就向我们展示了一位毫无“枷锁”或束缚的存在。我们遇见的上帝(《创世纪》1:1)既无始又无终。他唯一受时空束缚的一次,就是临到尘世上化作我们中的一员,甘受时空的限制。

上帝经历过我们很多人感受过的拒绝和不理解,但其程度是我们永远都无法想象的。在钉罗马十字架的时候,他被所有人抛弃,甚至连永恒之父神也抛弃他(《马太福音》27:46),只为让我们永不至于落到这副田地。他承受的痛苦承载了我们一切的软弱,治愈我们全部的伤口,背负我们所有的罪。那么,为何永恒之父神愿意心甘情愿地承载这样的痛苦呢?只因他爱我们爱得深沉,愿意将我们从“枷锁”中得释放。

凭借复活的大能,他能医治我们的疾病、修复破碎、寻回失丧者。当我们怀疑这可能与否的时候,那就抬头仰望那十字架,因为在其中我们能看见那看似永远离开我们的爱。默想那被杀的羔羊(《启示录》5:12),我们必满心惊奇,因为那看似至好得难以想象的恩典,终将化作所有人的永恒现实。

源自Evangelical Focus,原作者José de Segovia

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

基督时报特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“基督时报”的文章权归基督时报所有。未经基督时报授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话 (021-6224 3972) 或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(ChTimes)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。