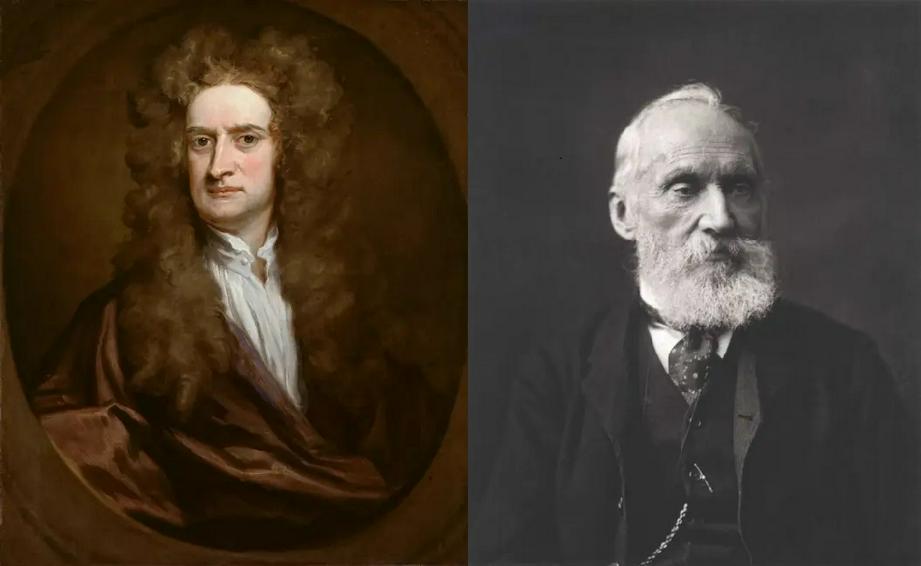

我们都知道牛顿是近代经典物理学的奠基人,他因为一个砸在头上的苹果,而发现的三大定律就像哥白尼的日心说一样,将盛行一千多年的亚里士多德主义推向历史的角落。

在我们的眼里,牛顿是科学家,是《自然哲学的数学原理》的作者。一个相信自然是按照数学规律构造和运转的科学家,显然与创造一切的上帝扯不上边,甚至两者是矛盾的。因为既然上帝能创造世界,显然就不会接受被数学法则限制。如果世界能按照数学法则运转,那么就不需要上帝这样超然的创造者。就像一台机器,既然能自动运转,操作工就显得不那么重要。但是,正如相信“数”是世界本原的毕达哥拉斯,依然相信世界的神秘性,甚至制定了众多繁复的生活禁忌一样,牛顿一生都是一位上帝信奉者。

如果用投入的时间来衡量成果的重要性,那么牛顿最重要的成绩大概是炼金术,接下来是三位一体神学的思考,而三大定律则排在它们之后。为什么像牛顿这样一位科学巨人,还如此笃信上帝,笃信上帝是宇宙的第一推动力,并认真研究圣书,预言和考证圣书上事件发生的具体时间呢?在今天看来,牛顿是理性和迷信的结合体,他对上帝和炼金术的迷恋,不过是前现代社会的残余。很多年之前,我也这么认为,但是当我看到另一个人的故事之后,我改变了想法。

威廉·汤姆森堪称别人家的孩子,从小的智商与成绩开挂。他爸爸是英国皇家学院数学教授,他从小开始就蹭爸爸的课堂。10岁他正式进入格拉斯哥大学。这个“入学”不是旁听,也不是函授之类的业余班或者夜校,而是正式成为大学生。后来他进入剑桥大学,获得赛艇和数学竞赛最高奖。他的人生开挂模式,不是笛卡尔那种身体被落在知识后面,他是智力和身体一起成长。21岁大学毕业之后,他就成为格拉斯哥大学的数学教授。因为装设了英法第一条海底电缆,他还被王室授开尔文勋爵。开尔文是热力学单位,这也代表了他在制冷、热力学方面都很有建树,堪称科学巨匠。

开尔文被今天的一些人津津乐道的,不是他的功绩,而是他的错误。比如他估计太阳和地球的年龄,保守得相当离谱。当然,他最大的“错误”是在1900年皇家学会的演讲中,宣称以经典物理学、电磁学、热力学和统计物理学为支柱,一个完美又宏伟的经典物理学大厦已经建成。我们知道,任何一个说知识大厦已经建成或者完美的人,都有宗教狂热的嫌疑。

他面对当时的呼之欲出的相对论和量子力学,这两个足以摧毁他“完美”大厦的核弹,被他称为不祥的乌云,而一语带过。他是科学家,我们不能怀疑他的科学素养和思考方式。但是他的言论却像牛顿一样,身上同样有前现代的宗教“残余”。

包括今天有些科学家,他们也同样在成为有建树的科学家的同时,也成为一个虔诚的基督徒。当然,我们不能说他们老糊涂了,或者科学素养不够。这些批评对于他们来说,并不成立。真正让他们相信上帝,成为基督徒的,我想正是他们的科学素养和知识积累。

人是一个有感知的存在,他必须生活在一个有意义的价值观中。这个意义不是无限的,必须是有限的存在。这包括时间和空间。如果把我们置身于一个黑暗的空间中,我们会感觉恐惧。因为我们无法把握这个空间;当把我们置于一个空无一物的巨大空间中,我们完全看不到边界,这里不是黑暗,而是有着白天一样的光芒,我们仍然会恐惧。可见我们的恐惧不是黑暗,而是让我们无法把握的无限。因此,我们一定会用有限的东西来把握身处的环境,让自己生活在一个有限的空间中。

但是,有限的存在并不是不能思考无限,尽管我们无法真正思考无限,但是无限这朵不散的阴云同样如鲠在喉一般存在于我们所把握的有限中。而我们正是生活在这种存在于无限中的有限存在物。

宇宙的茫茫空间相对于我们的理性来说是有限的,但是相对于我们的认知来说是无限的。我们的知识,我们所知道的相对于未知来说,就像一滴水和太平洋一样,是微不足道的。人们在面对自己知道的和未知的这种对比和反差的时候,可能他知道得越多,这种反差就越大,无限的恐惧就更强烈。因此,一个人的知识总量和深度越高,他可能越觉得自己无知。这就是苏格拉底在神庙中得到神谕“无知之知”的含义。知道得越多,越能认识自己的无知。

“完美”是人性的渴望,所有人都希望自己没有什么遗憾,没有什么人生的缺失,更希望自己处于一种安全的环境中,包括必须面对的死亡。无限是我们不能把握的,是我们人生中的硬伤,因此追求完美的人,当然会刻意回避。这也许就是我们的矛盾所在,我们否认上帝,但是又没有否认的证据;我们想相信自己,但是又不能不信上帝。不论是否认上帝存在,还是相信上帝存在,都有一个上帝存在的前提,不然我们对上帝的否认就没有意义。但是不可否认的是,离开上帝,我们人生的意义和价值便没有了落脚之地。这也许就是开尔文、牛顿等科学家依然选择信奉上帝的理由。上帝与他们的科学并不矛盾,当然与他们的道德和人性也不矛盾。因为我们需要上帝。

立场声明

基督时报特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“基督时报”的文章权归基督时报所有。未经基督时报授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话 (021-6224 3972) 或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(ChTimes)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。